Fret en France : pourquoi la route résiste-t-elle à la poussée intermodale ?

Une prédominance routière solidement ancrée

Alors que les politiques publiques réitèrent leurs ambitions de rééquilibrage modal en faveur du ferroviaire et du fluvial, le transport routier de marchandises continue de représenter la colonne vertébrale des flux logistiques nationaux.

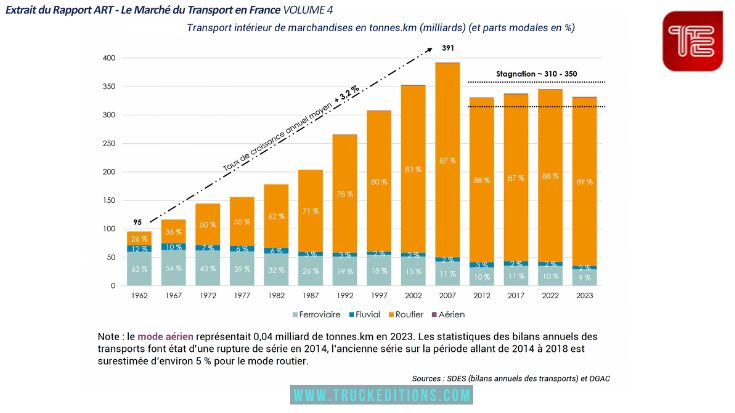

Selon le 4ᵉ rapport multimodal de l’ART, publié fin août 2025, le mode routier assure encore 88,8 % du transport intérieur de fret en France (exprimé en tonnes-kilomètres), un taux quasi stable par rapport à l’année précédente. La route reste ainsi l’épine dorsale d’une économie où la rapidité, la flexibilité et la capacité à gérer des flux dispersés priment sur la massification.

Le rapport souligne toutefois une légère hausse des parts modales alternatives. Le fret ferroviaire atteint désormais 9,3 %, en progression de 0,3 point, tandis que le transport fluvial se maintient à 1,7 %. Ces évolutions traduisent des ajustements progressifs, mais encore insuffisants pour opérer un véritable basculement logistique.

Un écosystème modal aux équilibres contrastés

L’analyse sectorielle montre que chaque mode conserve une spécialisation bien définie. Le ferroviaire est principalement utilisé pour les flux massifiés, souvent pondéreux, sur longue distance, notamment dans les secteurs de l’industrie lourde, des matériaux de construction ou du transport portuaire. Le fluvial, quant à lui, joue un rôle stratégique sur certains axes structurants comme la Seine, le Rhône ou le bassin du Nord, où il transporte des vracs agricoles, des granulats et des produits liés au BTP. Le mode routier, enfin, est le seul à couvrir l’ensemble des segments, du dernier kilomètre à la logistique interrégionale, avec une réactivité et une adaptabilité difficilement égalées.

Cette position dominante du TRM est renforcée par la fragmentation croissante des flux, induite notamment par la digitalisation du commerce et l’accélération des livraisons. Elle rend le routier incontournable pour répondre à la demande en petits lots, en délais courts et avec une densité de maillage élevée, que les autres modes ne sont pas en mesure de fournir à large échelle.

Transport combiné et logistique multimodale : des signaux faibles

Le transport combiné rail-route enregistre une reprise modeste, avec une hausse de 2,9 % des unités transportées en 2023. Cette croissance, bien que positive, reste insuffisante au regard des objectifs de verdissement de la logistique. L’ART pointe du doigt les obstacles persistants : irrégularité des sillons, complexité des ruptures de charge, coût logistique global peu compétitif, et difficultés d’accès à certaines plateformes multimodales.

Le cadre réglementaire et les aides publiques en faveur du report modal existent, mais peinent à s’ancrer dans les pratiques des chargeurs, faute d’un service fiable, flexible et réellement compétitif. Dans les faits, la multimodalité reste encore cantonnée à certains segments spécialisés ou à des opérations soutenues par des obligations contractuelles ou environnementales fortes.

Répartition territoriale : une logistique à géométrie variable

La géographie du transport de fret en France révèle de fortes disparités régionales. Les Hauts-de-France et le Grand Est bénéficient d’une pénétration plus marquée du rail et du fluvial grâce à la densité de leur tissu industriel et portuaire. Ce sont également des zones où le développement des hinterlands* logistiques, en lien avec les ports maritimes comme Dunkerque ou les plateformes multimodales intérieures, favorise l’implantation de services ferroviaires ou fluviaux réguliers. L’Île-de-France et la vallée de la Seine profitent d’une dynamique fluviale soutenue par la proximité des grandes plateformes urbaines et logistiques. À l’opposé, des régions plus enclavées ou faiblement industrialisées, comme certaines zones du Massif central ou du Sud-Ouest, restent presque exclusivement desservies par le routier. Une présence en Bretagne est mise en place par un transporteur principalement engagé et des TPE indépendantes.

Ces écarts illustrent la difficulté de concevoir une stratégie nationale unifiée de transition logistique, tant les situations locales divergent en termes d’infrastructures disponibles, de types de flux et d’accessibilité aux modes alternatifs.

Environnement : un enjeu de performance et non une mise en accusation

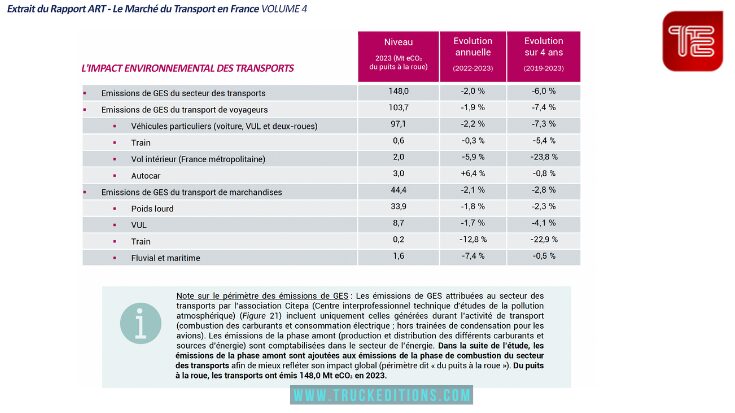

Le transport routier de marchandises est souvent mis en avant dans les débats sur les émissions de gaz à effet de serre. Il est vrai qu’il présente une intensité moyenne estimée entre 90 et 120 g CO₂/t.km, mais ce chiffre doit être replacé dans un contexte global. En réalité, le fret représente environ 10 à 12 MtCO₂e par an, soit une part relativement modeste des émissions du secteur des transports, lequel est majoritairement tiré par les usages individuels (voitures particulières en tête).

Le transport de voyageurs, notamment via l’automobile, reste responsable de l’écrasante majorité des émissions liées à la mobilité. Le fret routier, sans être marginal, n’en est pas le principal contributeur. À l’inverse, les modes ferroviaire et fluvial, bien que très minoritaires en parts modales, affichent une empreinte environnementale bien plus faible, avec des ratios tournant respectivement autour de 18 g CO₂/t.km pour le rail et 30 g CO₂/t.km pour la voie d’eau.

C’est donc moins la question du « mode à privilégier » que celle des leviers d’optimisation qui se pose. Le TRM dispose de marges de progression importantes : renouvellement des flottes, électrification, carburants alternatifs, gestion fine des flux à vide et des trajets retour, numérisation du pilotage logistique. Ces axes sont d’autant plus stratégiques que la route restera, à court et moyen terme, la clé de voûte des chaînes d’approvisionnement de par sa capacité indéniable de maillage fin des territoires.

Une résilience opérationnelle encore inégalée

Le différentiel de coûts et de performance reste un frein majeur au développement des autres modes. Le rapport ART souligne que le transport ferroviaire ou fluvial ne peut encore rivaliser en matière de réactivité, de couverture territoriale et de services sur-mesure. Les perturbations sociales, les aléas climatiques et les ruptures d’intermodalité affectent également leur fiabilité perçue. En comparaison, le routier, malgré une pression croissante sur les marges et les conditions d’exercice, offre une agilité précieuse dans un contexte logistique contraint.

La diversification des activités, notamment vers la logistique (stockage, préparation de commande), devient une stratégie de résilience pour nombre d’entreprises du TRM. Selon l’OTRE, près de 70 % d’entre elles réalisent désormais des prestations logistiques, une évolution qui modifie leur rôle dans la chaîne de valeur et renforce leur ancrage territorial.

Le 4ᵉ rapport multimodal de l’ART met en lumière un secteur du fret toujours dominé par la route, mais dont les équilibres internes évoluent à la marge. L’enjeu du rééquilibrage modal ne peut être traité uniquement sous l’angle réglementaire ou environnemental. Il nécessite une approche plus globale, intégrant les contraintes techniques, économiques, territoriales et humaines du transport de marchandises. L’objectif n’est pas d’opposer les modes, mais de construire des chaînes logistiques plus résilientes, performantes et durables. Et dans cette architecture, le TRM reste un pilier incontournable — qu’il convient d’adapter plutôt que de marginaliser.

Plus d’infos à propos de l’ART

Plus d’infos à propos de l’OTRE

Pour consulter le Rapport multimodal – Le marché du transport en France – volume 4

*En transport et en logistique, l’hinterland désigne l’aire d’influence terrestre d’un port ou d’un terminal. C’est la zone géographique située à l’intérieur des terres, reliée par des infrastructures (routes, voies ferrées, voies fluviales), depuis laquelle un port reçoit et expédie ses marchandises.

👉 Compétitivité du transport routier : une priorité négligée à l’heure de la rentrée

Consultez également :

- Camions électriques longue distance : DAF introduit les XG et XG+

- Iveco S-Way 500 xCursor 13 : un Grand Défi Consommation dans la tempête

- XPO Logistics renouvelle sa trajectoire bas carbone avec l’ADEME

- Immatriculations 2025 : le VI recule, le VUL cale… et les motorisations dessinent les usages métiers

- Bonne année 2026 à toutes et à tous !

Raconter le transport en images, avec justesse et engagement

Chez Truckeditions, nous aimons raconter le transport routier autrement. En allant sur le terrain, en captant les gestes, les savoir-faire, les machines en mouvement – et surtout les personnes qui font avancer ce secteur au quotidien.

Notre équipe audiovisuelle travaille en lien étroit avec notre rédaction pour produire des contenus cohérents, précis, vivants : reportages, interviews, captations, montages dynamiques, animations techniques... Chaque format est pensé pour mettre en valeur votre projet, en respectant les codes du métier et les enjeux de communication B2B.

🎬 Cette vidéo est un aperçu de notre manière de filmer le TRM : directe, claire, respectueuse des réalités du terrain.

Envie de vidéos claires, ciblées et bien réalisées pour vos supports métiers ? Échangeons.