Hybrides rechargeables et ZFE : comment évaluer leur pertinence pour les flottes poids lourds ?

La transition énergétique dans le transport routier incite de plus en plus les transporteurs à envisager des motorisations hybrides ou alternatives. Mais pour qu’une flotte hybride soit réellement pertinente sur les plans économique, opérationnel et environnemental, plusieurs critères doivent être analysés de manière combinée. Cet article propose un tour d’horizon des facteurs essentiels, illustré par des données récentes du contexte réglementaire et industriel français et européen.

Le cadre réglementaire : ZFE, quotas et normes d’émissions

Depuis la promulgation de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) en 2019, renforcée par la loi Climat et Résilience, les entreprises françaises ont des obligations croissantes de renouvellement de leurs flottes avec des véhicules dits « propres », notamment électriques ou hybrides rechargeables.

Parallèlement, les Zones à Faibles Émissions (ZFE) limitent désormais l’accès des véhicules thermiques les plus anciens à de nombreuses agglomérations. Ces restrictions, qui entreront encore en vigueur de manière plus stricte à partir de 2025 (même si de nombreuses démarches ont été ajournées momentanément), concernent en particulier les véhicules classés Crit’Air 3, 4 ou 5.

Dans ce contexte, les motorisations hybrides rechargeables (PHEV) apparaissent comme une réponse intéressante, puisqu’elles peuvent accéder à la classification Crit’Air 1 ou 2, selon leur autonomie électrique et leur année d’immatriculation. Ainsi, la typologie de motorisation peut devenir un levier de conformité réglementaire pour les transporteurs exerçant en milieu urbain ou périurbain.

Coûts d’acquisition et Coût total de possession (TCO)

Les véhicules hybrides présentent un surcoût à l’achat comparé aux modèles thermiques diesel standards, en raison de l’intégration de composants supplémentaires tels que les batteries, les éléments électriques et les systèmes de gestion énergétique. Toutefois, ce surcoût peut être partiellement compensé par des économies de carburant, une réduction potentielle des frais de maintenance, et certaines aides publiques ou dispositifs fiscaux.

Une étude conduite par AGIR et l’ADEME en 2024 a estimé qu’à horizon de 15 ans, le TCO d’un autobus à hydrogène est 73 % plus élevé que celui d’un modèle thermique Euro VI, et encore 41 % plus élevé qu’un électrique à batterie. Pour les hybrides, le bilan dépend étroitement du profil d’exploitation : un véhicule sollicité quotidiennement sur de longs trajets et disposant d’un accès régulier à une recharge rapide offrira une rentabilité supérieure à un véhicule utilisé de façon intermittente.

Autonomie électrique et infrastructure de recharge

L’autonomie en mode électrique pur constitue un critère central pour le respect des ZFE et pour réduire les émissions effectives. Une autonomie de plus de 50 km en ville peut entraîner des exemptions ou autorisations supplémentaires dans certaines agglomérations.

Encore faut-il que les conditions de recharge permettent d’exploiter pleinement cette capacité. Or, pour les poids lourds, les infrastructures de recharge compatibles en puissance et en disponibilité sont encore très hétérogènes selon les territoires. En l’absence de bornes rapides sur les itinéraires réguliers ou sur les bases logistiques, le bénéfice attendu du mode électrique peut être fortement réduit. C’est pourquoi l’analyse de « faisabilité » d’une flotte hybride doit intégrer à la fois l’autonomie et les conditions réelles de recharge dans les cycles d’exploitation.

Charge utile, rendement et durée de vie des composants

L’intégration de technologies hybrides entraîne un surpoids qui peut diminuer la charge utile disponible, notamment sur des applications de transport en charge maximale. Cette réduction peut affecter la productivité, sauf si elle est compensée par des ajustements sur le volume transporté ou la fréquence de rotation. De plus, les composants spécifiques aux motorisations hybrides, comme les batteries ou l’électronique de puissance, doivent faire l’objet d’une attention particulière en termes de durabilité. Leur résistance aux cycles de charge, aux conditions climatiques et à un usage intensif est déterminante pour maintenir la rentabilité sur le long terme. Une garantie constructeur suffisante et un plan de maintenance prédictive sont donc des prérequis importants.

Émissions réelles en usage et simulations d’exploitation

Les données d’homologation ne reflètent pas toujours les émissions réelles. Des travaux publiés par l’ICCT indiquent notamment que les véhicules hybrides rechargeables, dans les flottes privées ou professionnelles, roulent souvent en mode thermique au-delà des espérances initiales.

Pour les transporteurs, il devient essentiel de simuler l’usage prévisionnel de chaque véhicule : types de parcours, proportion urbaine, dénivelés, arrêts, régime moteur. Ces données conditionnent directement la consommation réelle, les émissions de CO2 et les économies attendues. Une approche basée sur le retour d’expérience ou sur des outils de simulation d’usage peut fournir une vision plus juste que celle fondée sur les données théoriques amont.

Fiscalité, aides et soutiens à l’investissement

Le déploiement d’une flotte hybride peut bénéficier de plusieurs dispositifs incitatifs : bonus écologique, subventions ADEME, aides locales des collectivités en zone ZFE, crédit d’impôt ou encore déductions fiscales sur l’amortissement. Ces aides peuvent significativement améliorer la viabilité économique de l’opération. Elles sont cependant soumises à conditions : typologie de véhicule, taille de l’entreprise, localisation, autonomie électrique ou année d’immatriculation. Une veille réglementaire et un montage financier adapté permettent de maximiser ces leviers. La fiscalité appliquée (TVS, taxe à l’essieu, exonérations locales) doit également être analysée selon le plan de flotte envisagé. Ajoutons que les constructeurs fournissent une aide précieuse pour bien intégrer ces données dans un projet de transport.

État des lieux du marché des véhicules de transport hybride

En France, le marché des véhicules de transport routier hybrides reste embryonnaire. En 2024, sur environ 625 000 poids lourds en circulation, les motorisations alternatives — qu’il s’agisse d’électrique, de gaz ou d’hybride — représentent moins de 2 % du parc, selon les données du ministère de la Transition écologique. Le diesel reste largement majoritaire, même si les acteurs du transport routier engagent désormais des stratégies actives de transition énergétique, portées par les constructeurs, les donneurs d’ordre, et le cadre réglementaire européen en cours de renforcement.

Les immatriculations de camions hybrides rechargeables sont aujourd’hui quasi inexistantes dans les statistiques officielles françaises. Aucune catégorie distincte n’est suivie pour ces motorisations dans les rapports d’immatriculation de l’UTAC ou du SDES, preuve de leur faible implantation. À titre de comparaison, seuls 667 poids lourds électriques de plus de 3,5 t ont été immatriculés en France en 2024, ce qui confirme que l’électrification reste une motorisation d’avenir en phase de réveil dans le transport lourd, et l’hybride, encore plus.

À l’échelle européenne, le constat est proche. Malgré des expérimentations locales (notamment en logistique urbaine), la diffusion de l’hybride rechargeable est freinée par plusieurs obstacles : surcoût d’achat, infrastructures de recharge insuffisantes, absence de cadre fiscal adapté, et incertitude sur les performances réelles en usage intensif. Le potentiel reste pourtant bien identifié pour les usages urbains ou interurbains réguliers, avec des constructeurs comme Scania, Volvo Trucks ou Renault Trucks qui intègrent désormais des chaînes de traction hybrides issues de plateformes communes avec leurs gammes autobus ou VUL.

À l’échelle mondiale, le marché est mieux structuré. En 2024, le Hybrid Heavy Truck Market était évalué à 60 millions USD, avec une prévision de croissance forte : il pourrait atteindre 348 millions USD d’ici 2032, soit une croissance annuelle moyenne de 24,6 %. Ce développement est tiré par l’Asie-Pacifique, notamment la Chine, l’Inde et le Japon, où les politiques de soutien et les contraintes réglementaires favorisent le déploiement de solutions hybrides. Les applications visées sont les liaisons interurbaines, la construction et les transports spécialisés, avec un objectif : réduire les émissions sans dépendre uniquement du tout-électrique, souvent coûteux ou inadapté à certaines zones.

Les freins structurels identifiés par les études de marché (WiseGuy Reports, 2024) incluent : le coût initial élevé, la disponibilité limitée des bornes de recharge, les interrogations sur la durabilité des systèmes hybrides, et le manque d’uniformité réglementaire entre pays. Néanmoins, les constructeurs mondiaux tels que Daimler Truck, Volvo Group, BYD Auto, PACCAR et Navistar misent sur des architectures hybrides pour répondre aux exigences de réduction de CO₂ sans attendre une électrification totale du transport lourd.

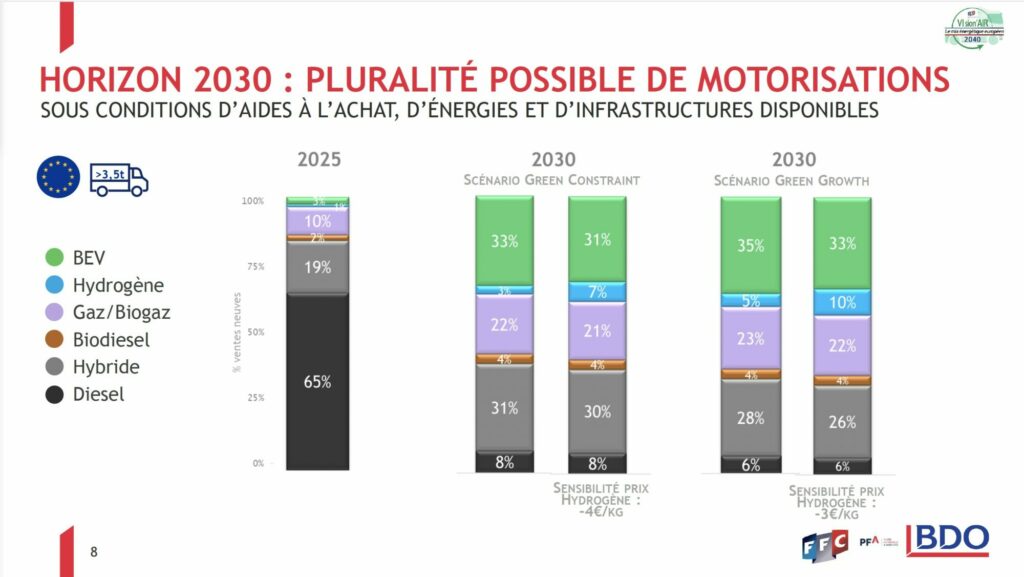

Selon l’analyse Vision’AIR, conjointement présentée par la FFC et l’agence BDO en juin 2024, la transition vers les poids lourds zéro émission serait plus progressive qu’annoncé. D’ici 2030, entre 35 % et 40 % des poids lourds neufs vendus en Europe devraient être zéro émission, alors que les constructeurs visaient plutôt 50 %. L’étude souligne qu’au-delà du tout-électrique et de l’hydrogène, les solutions hybrides conserveront un rôle significatif comme technologies de transition. Vision’AIR anticipe en effet que les diesels hybrides non rechargeables pourraient représenter plus de 110 000 ventes en 2030, soit un segment beaucoup plus conséquent qu’aujourd’hui. Cette projection confirme que l’hybridation ne devrait pas être perçue comme une étape mineure, mais comme une composante incontournable du mix énergétique des flottes de demain, aux côtés du gaz, des biocarburants et des véhicules zéro émission.

(Source : Truckeditions, 29/06/2024 – article « 2030 : une transition plus progressive que prévue vers les Poids-Lourds Zéro Émission en Europe, d’après l’analyse Vision’AIR »).

Le choix d’intégrer une motorisation hybride dans une flotte de transport routier repose donc sur un équilibre entre conformité réglementaire, contraintes techniques, profil d’usage et coûts d’exploitation. Aucun critère isolé ne suffit : c’est l’analyse conjointe de l’ensemble des paramètres qui permet de trancher sur la pertinence opérationnelle de cette technologie dans un contexte donné.

En phase de transition, l’hybride peut constituer une solution intermédiaire sécurisante, à condition d’être alignée avec les réalités terrain et adossée à une stratégie d’exploitation et de financement adaptée. Sur le papier, les PHEV offrent une promesse intéressante, mais leur pertinence dépendra de leur capacité à répondre aux contraintes réelles des transporteurs, ces véhicules sont une des réponses potentielles du mix énergétique tant convoité par les professionnels du TRM.

À consulter Rapport d’étude de marché mondial sur les camions lourds hybrides

👉 Compétitivité du transport routier : une priorité négligée à l’heure de la rentrée

👉 À revoir : Scania Hybride : une ambivalence motrice pour entrer dans les ZFEm*

Consultez également :

- Scania France progresse sur tous les segments poids lourds en 2025

- Volvo Trucks confirme sa place de référence sur le marché européen 2025

- Mercedes-Benz NextGenH2 : du temps des prototypes à l’entrée en phase pré-opérationnelle

- TRM : légère reprise au T4 2025 mais climat des affaires dégradé

- CSIAM : marché 2025 des VI, l’année des arbitrages

Raconter le transport en images, avec justesse et engagement

Chez Truckeditions, nous aimons raconter le transport routier autrement. En allant sur le terrain, en captant les gestes, les savoir-faire, les machines en mouvement – et surtout les personnes qui font avancer ce secteur au quotidien.

Notre équipe audiovisuelle travaille en lien étroit avec notre rédaction pour produire des contenus cohérents, précis, vivants : reportages, interviews, captations, montages dynamiques, animations techniques... Chaque format est pensé pour mettre en valeur votre projet, en respectant les codes du métier et les enjeux de communication B2B.

🎬 Cette vidéo est un aperçu de notre manière de filmer le TRM : directe, claire, respectueuse des réalités du terrain.

Envie de vidéos claires, ciblées et bien réalisées pour vos supports métiers ? Échangeons.